A casa é de dois professores com mais de

60 anos. Vê-se pela cozinha, escassez de eletrodomésticos, a forma como lavam a

louça, mergulhada na água da pia, poupando detergente. Vê-se no equipamento de

reprodução de som, no mobiliário. Do vestíbulo de entrada acede-se ao quarto e

à cozinha. Uma janela abre para um saguão. Por aí vai entrar um pombo. Um rato

vagaroso. Um animal pré-histórico de marcha bamboleante, como os que povoam o

filme La Ciénaga de Lucrecia Martel e moldava, em barro preto, o artista troglodita

de Castro Daire. A entrada da ave representa a irrupção da natureza no espaço

privado, um degrau descendente na decadência, um sinal de perigo, invasividade,

um momento em que a dualidade exterior/interior se esbate e os habitantes da

casa, nós todos, afinal, ficamos expostos ao lento trabalho da morte. O fato de

sentirmos a entrada do pombo como uma ameaça - e da luz amarela do saguão -

mostra como avançou a doença comum que nos consome. Como nos encarceramos na

casa - casulo, de onde não queremos sair. Recusamos toda a exposição. E

torna-se insuportável a ideia de receber a visita dos que foram próximos e não

estão a sofrer a nossa metamorfose. Da ironia do genro inglês, às investidas da

filha litigante. Quando tocam à porta, abrimos e não se vê ninguém. Caminhamos

aos apalpões no patamar onde uma outra porta abre para um corredor iluminado.

Perguntamos, “está alguém”, e assustamo-nos com a nossa voz. Ninguém responde.

E de súbito uma mão tapa-nos a boca e sustem-nos a respiração. Sonho agônico dos

velhos, dos roncopatas, dos que sufocam. O concerto de abertura é visto do

ponto elevado do palco. Gente tão elegante. Com idade, mas sem a usura da

idade. É o nosso ponto de partida. Sorriem, trocam curtas frases espirituosas.

Se nos aproximássemos veríamos as placas das carótidas. A ausência como crise

inicial e pouco tempo depois a hemiparésia. Os cabelos perdem o brilho e a

leveza, os esfíncteres deixam de funcionar. O sono dos lactentes. Nunca mais a

música. E então somos outra vez crianças, não nos compreendem, repetimos uma

pequena frase, exasperamo-nos, chamamos pela nossa Mãe, cantamos o refrão de

uma canção antiga. Apaziguamo-nos com a mão da pessoa amada. O frio, o calor, a

seda, as rugas. E uma palavra que se levanta, palilálica, como uma jangada, na

onda da consciência que reflui. A palavra Mal. Segura de novo a minha mão. Dói.

Não deixes que me vejam assim. Dói. Que seja esta pessoa. Dói. Que me levem

para o Hospital. Dói. Acordar, vestir, fazer a higiene, preparar a comida,

mudar os lençóis, fingir a terapia, a ginástica e a terapia da fala, descansar,

comprar comida. O marido da porteira ajuda a trazer as compras para cima, outra

vez a comida, a higiene, ler algumas notícias. Não quero saber, não me

interessa. Beber o último copo. Dormir a última sesta. Esperar longamente. E

ser recompensado. Oh meu amor, tu voltas quando já não esperava. Regressam os

gestos mínimos que tanta falta me fizeram, o modo como te mexes, como andas, o

som dos teus pés na madeira do sobrado, a pausa que fazes para que te componha

o casaco, abra a porta. Os pequenos nadas que quando me faltaram eram tudo, a

falta que me fazias, como se o vento frio vindo do Sena castigasse os ossos

quando tu não estavas. Até que voltaste. É agora altura de partir e eu parto

contigo, atrás de ti.

Fonte: anaturezadomal.blogspot.com.br

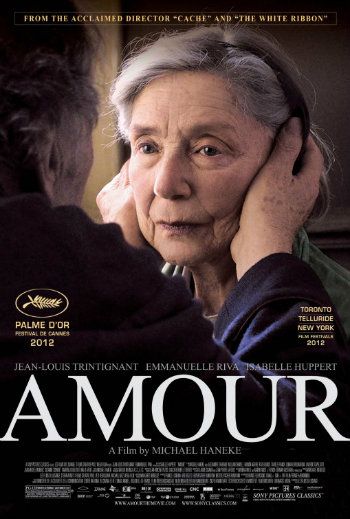

*O

drama "Amour", dirigido pelo austríaco Michael Haneke sobre os

desafios do amor para um casal de idosos e vencedor da Palma de Ouro no

Festival de Cannes deste ano, venceu no domingo o prêmio de melhor filme da

Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles.

Nenhum comentário:

Postar um comentário