Deus

é assunto delicado de pensar, faz conta um ovo: se apertarmos com

força parte-se, se não seguramos bem cai. (Dito do avô

Celestiano, reinventando um velho provérbio macua)

Sou

feliz só por preguiça. A infelicidade dá uma trabalheira pior que

doença: é preciso entrar e sair dela, afastar os que nos querem

consolar, aceitar pêsames por uma porção da alma que nem chegou a

falecer.

—

Levanta, ó dono das preguiças.

É

o mando de minha vizinha, a mulata Dona Luarmina. Eu respondo:

—

Preguiçoso? Eu ando é a embranquecer as

palmas das mãos.

—

Conversa de malandro...

— Sabe

uma coisa, Dona Luarmina? O trabalho é que escureceu o pobre do

preto. E, afora isso, eu só presto é para viver...

Ela

ri com aquele modo apagado dela. A gorda Luarmina sorri só para dar

rosto à tristeza.

—

Você, Zeca Perpétuo, até parece

mulher...

—

Mulher, eu?

— Sim,

mulher é que senta em esteira. Você é o único homem que eu vi

sentar na esteira.

— Que

quer, vizinha? Cadeira não dá jeito para dormir.

Ela

se afasta, pesada como pelicano, abanando a cabeça. Minha vizinha

reclama não haver homem com miolo tão miúdo como eu. Diz que nunca

viu pescador deixar escapar tanta maré:

— Mas

você, Zeca: é que nem faz ideia da vida.

— A

vida, Dona Luarmina? A vida é tão simples que ninguém a entende. É

como dizia meu avô Celestiano sobre pensarmos Deus ou não-Deus...

Além

disso, pensar traz muita pedra e pouco caminho. Por isso eu, um

reformado do mar o que me resta fazer? Dispensado de pescar, me

dispenso de pensar. Aprendi nos muitos anos de pescaria: o tempo anda

por ondas. A gente tem é que ficar levezinho e sempre apanha boleia

numa dessas ondeações.

— Não

é verdade, Dona Luarmina? A senhora sabe essas línguas da nossa

gente. Me diga, minha Dona: qual é a palavra para dizer futuro?

Sim,

como se diz futuro? Não se diz, na língua deste lugar de África.

Sim, porque futuro é uma coisa que existindo nunca chega a haver.

Então eu me suficiento do atual presente. E basta.

— Só

eu quero é ser um homem bom, Dona.

— Você

é mas é um aldrabom.

A

gorda mulata não quer amolecer conversa. E tem razão, sendo minha

vizinha desde há tanto. Ela chegou ao bairro depois da morte de meus

pais, quando herdei a velha casa da família.

Nessa

altura, eu ainda pescava em longas viagens, semanas de ausência nos

bancos de Sofala. Nem notava a existência de Luarmina. Também ela,

logo que desembarcou, se internou na Missão, em estágio para

freira. Ficou enclausurada nessas penumbras onde se murmura conversa

com Deus.

Só

uns anos mais tarde ela saiu dessa reclusão. E se instalou na casa

que os padres lhe destinaram, bem junto à minha morada. Luarmina

costureirava — era seu sustento.

Nos

primeiros tempos, ela continuava sem se dar às vistas. Só as

mulheres que entravam em seus domínios é que lhe davam conta. No

resto, me chegavam apenas os perfumes de sua sombra.

Um

dia o padre Nunes me falou de Luarmina, seus brumosos passados. O pai

era um grego, um desses pescadores que arrumou rede em costas de

Moçambique, do lado de lá da baía de S. Vicente. Já se

antigamentara há muito. A mãe morreu pouco tempo depois. Dizem que

de desgosto. Não devido da viuvez, mas por causa da beleza da filha.

Ao que parece, Luarmina endoidava os homens graúdos que abutreavam

em redor da casa. A senhora maldizia a perfeição de sua filha.

Diz-se que, enlouquecida, certa noite intentou de golpear o rosto de

Luarmina. Só para a esfeiar e, assim, afastar os candidatos.

Depois

da morte da mãe, enviaram Luarmina para o lado de cá, para ela se

amoldar na Missão, entregue a reza e crucifixo. Havia que arrumar a

moça por fora, engomá-la por dentro. E foi assim que ela se dedicou

a linhas, agulhas e dedais. Até se transferir para sua atual

moradia, nos arredores de minha existência.

Só

bem depois de me retirar das pescarias é que dei por mim a encostar

desejos na vizinha. Comecei por cartas, mensagens à distância. À

custa de minhas insistências namoradeiras, Luarmina já aprendera as

mil defesas. Ela sempre me desfazia os favores, negando-se.

— Me

deixa sossegada, Zeca. Não vê que eu já não desengomo lençol?

— Que

ideia, Dona vizinha?! Quem lhe disse que eu tinha essa intenção?

Todavia,

ela tem razão. Minhas visitas são para lhe caçar um descuido na

existência, beliscar-lhe uma ternura. Só sonho sempre o mesmo: me

embrulhar com ela, arrastado por essa grande onda que nos faz

inexistir. Ela resiste, mas eu volto sempre ao lugar dela.

— Dona

Luarmina, o que é isso? Parece ficou mesmo freira. Um dia, quando o

amor lhe chegar, você nem o vai reconhecer...

—

Deixe-me, Zeca. Eu sou velha, só preciso

é um ombro.

Confirmando

esse atestado de inutensílio, ela esfrega os joelhos como se fossem

eles os culpados do seu cansaço. As pernas dela, da maneira como

incham, dificultam as vias do sangue. Lhe icebergam os pés, a gente

toca e são blocos de gelo. E ela sempre se queixa. Um dia,

aproveitei para me oferecer:

— Quer

que lhe aqueça os pés?

Arrepiando

expectativa, ela até aceitou. Até eu fiquei assim, meio desfisgado,

o coração atropelando o peito.

— Me

aquece, Zeca?

— Sim,

aqueço mas... pela parte de dentro.

Tentava

um deslize na defesa dela. Mas levei tampa. Eu estava como essoutro

que foi lavar a mão e sujou o sabão. Ou aquele que queria acertar a

unha e cortou o dedo.

Com

esta minha idade eu já devia conhecer os devidos procedimentos, as

delicadas tácticas de abordagem. Mas não. Meu falecido avô sempre

dizia: — Em novos só nos ensinam o que não serve. Em velhos só

aprendemos o que não presta.

Mas

é pena eu e a vizinha não nos simetricarmos. Porque ambos somos

semiviúvos: nunca tivemos companheiro, mas esse parceiro, mesmo

assim, desapareceu. Sou mais novo que ela, mas já estamos ambos na

encosta de lá em que a vida só mexe quando é a descer.

Hoje

sei como se mede a verdadeira idade: vamos ficando velhos quando não

fazemos novos amigos. Estamos morrendo a partir do momento em que não

mais nos apaixonamos.

E

até que Dona Luarmina, aliás Albertina da Conceição

Melistopolous, já foi bela de espantar a homenzarrada. Sei isso

porque testemunhei um flagrante dessa formosura dela. Foi uma certa

vez que não fiquei só na varanda. Entrei em sua casa, sentei na

sala grande com janela para o mar. Foi então que eu vi a fotografia.

Era de uma moça de espantável beleza, corpo de aguar as mais mornas

bocas.

— Quem

é essa?

— Sou

eu, quando era nova. Antes de chegar aqui...

Me

levantei, já em vias de tocar a foto. Mas ela, secamente, emendou a

visão minha, vertendo a moldura sobre a mesa. E ali ficou, para os

restantes dias, aquele retrato deitado de costas para a luz. Eu bem

tentava espreitar, da janela, a imagem da sua antiga beleza. Em vão.

Restava-me

a presente figura de Luarmina, gorda e engordurada. A mulher, por

razões de angústia, se deixara acumular, quilos sobre o peso. Eu

entendo: uma boa maneira de esconder a tristeza é cobrirmo-nos de

carne. O sofrimento é fatal quando atinge os ossos. Chegada aí, a

tristeza se apressa em virar esqueleto. Sábio é dar cobertura ao

corpo, intermediar gordurosas fronteiras.

Às

vezes, ainda relampeja nela alguma infância. Então, ela tenta

brincar-me, espicaçar-me uma ciumeira.

— Uma

vez, um homem me chamou de dólingui.

—

Dólingui?

—

Dólingui ou darilingue. Era um

estrangeiro de fora.

— O

que é isso, darilingue? Tenho muitos nomes bastante melhores que

esses, não quer ouvir Dona vizinha?

— Não

quero. Desculpa, Zeca, mas agora já não quero. Me custa já ter um

nome quanto mais muitos...

Já

faz anos que rondopio à volta da viúva. Arrisco mesmo perder

plumagens nessa insistência. Contudo estou arrastando asa em nenhum

chão: minhas penas só roçam aragens.

A

estratégia é lhe contar minhas aventuras: invento feitos passados

em minhas atribulações marinhas. Mas não são aventuras que a

fazem sonhiscar. O que Dona Luarmina me solicita são exactas

memórias. E isso é o que eu menos quero. Não é que me faltem

lembranças. Estão é espalhadas em toda a minha substância, até

nesse dedo que perdi nas fainas. Meu corpo foi-se tornando um

cemitério de tempo, parece um desses bosques sagrados onde

enterramos nossos mortos.

— Conte

como foi, quero as coisas que foram e como foram. Essas que nos põem

saudade...

Saudades,

em mim, nunca têm pressa. Demoram tanto que nunca chegam. Só quando

eu danço me liberto do tempo — esvoam as memórias, levantam voo

de mim. Eu devia era dançar todo o tempo, dançar para ela, dançar

com ela.

— Me

fale sobre o seu passado.

Meu

passado me pesa: minha infância morreu cedo, eu tive que carregar

esse peso morto em minha vida. Aos seis anos tomei lugar de meu avô

no barco, dois anos depois meu pai perdia o juízo e saía de casa,

cego e louco. Minha mãe, antes de morrer, me entregou na igreja. O

padre português Jacinto Nunes me educou em preceito de Deus e livro.

Mas eu queria era regressar ao mar e cedo troquei livro por rede.

Sempre entregando muito, recebendo pouco. Meu avô Celestiano culpava

meu pai dessa má sorte.

— Esse

meu filho Agualberto, cabisburro como é, meteu-se no mundo dos

brancos, nem abençoou o barco dele. Abandonou os antepassados?

Castigo é esse.

Insisto

com Dona Luarmina: ela não me peça lembranças. Eu quero matar o

passado, essa mulher tem que me deixar cometer esse crime. Caso senão

é o passado que me mata a mim.

— Você,

Zeca, tem raiva do passado, tem ciúme do futuro: vai viver só nos

agoras?

Reformado

das pescas, nem no presente tenho cabimento. Enquanto andava no mar,

embalado em meu barco, eu não sofria o tempo. Porque essa ondeação

era, afinal, uma dança. E a dança, já disse, é melhor maneira de

fugir do tempo.

— Venha

dançar, Doninha...

—

Dançar, eu? Com este corpo?

Ela

ri, envergonhada. Mas Luarmina não sabe: os que dançam ficam sem

corpo. Esperta é a árvore que não mexe e dança a sombra dela no

planeta inteiro.

— Dona

Luarmina não se lembra a Maria Bailarinha?

E

recordei essa moça do bairro, uma ajunta-brasas. Dançava que dava

tontura no mundo, a homenzoada ficava zarolha do miolo. Os pés dela,

todos descalços, machucavam o chão, eram pés de pilão mas nem

poeira levantavam: a terra comovida parecia aprazida desse batimento.

Maria Bailarinha dançava a pedido e a moeda. Lhe atiravam os

dinheiros e ela, de imediato, deflagrava seu corpo. Mesmo o padre

Jacinto Nunes comentava baixinho para a sua batina: — Até

Arquimedes haveria de flutuar, Santo Deus me valha!

Aconteceu

que, uma noite, ao roçar junto da fogueira, a capulana da dançarina

se fez em chama. Maria Bailarinha não parou de dançar. O povo

começou a gritar, em aviso. O fogo em redor das vestes se adensou e

ela não se detinha nem deixava que ninguém se achegasse. Estava

possuída pela vertigem, dançava já com a própria morte.

Até

que estancou, semelhando estar intacta e inteira. Quando a primeira

mão lhe tocou ela se desfez em cinza, poeirinha esvoando na brisa.

—

Lembra a Maria Bailarinha?

Nada.

Luarmina não responde. Terá sequer me escutado? Não há modo nem

maneira: Dona vizinha desconfia de desventuras dos outros. Só lhe

interessa as antiguidades de que fiz parte. E eu, para subterfugir,

aldrabo umas lembranças, desenrasco uns pensamentos. Até, um dia,

lhe perguntei: — Por que só minhas lembranças, as pessoais?

A

vizinha não respondeu. Antes, retrucou assim: — Bom, se lhe custa,

então, me conte uns sonhos...

Mas

eu que nem lembro nunca dos sonhos que me visitam enquanto durmo! É

que temos horários diferentes: eu e o sonho. E aviso: — Hão-de

ser sonhos falsificados...

— Não

importa.

E

teimei. Até porque traz má sorte recordar quem nos visitou durante

o sono. Assim, eu iria dar umas demãos de invenção nos meus

relatos. Quando não somos nós a inventar o sonho, é ele que nos

inventa a nós.

— Não

faz mal, Zeca Perpétuo. Hoje, eu até podia pagar para alguém me

contar os sonhos.

Riu-se,

em esboço. Mas era uma só tristeza molhada. Depois, deixei minha

vizinha em seu assento e fui regressando, em passo lento, a minha

casa. Luarmina se entranhou na sua pequena mania, como se

descosturasse um pano nenhum:

— Mar

me quer, bem me quer...

Este

era o cantochão de Luarmina, o infindo rameramejar dela. Todos fins

de tarde a mulata fica sentada, num degrau da varanda, e vai

desfolhando infinitas flores.

Ao

fim de um tempo, todo o pátio está forrado a pétalas, o chão

espantado a mil cores.

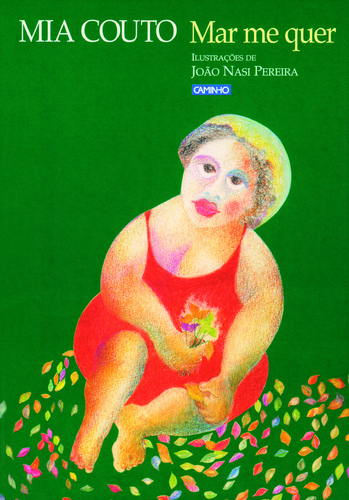

Mia

Couto, in Mar me quer

Nenhum comentário:

Postar um comentário